В рубрике «Первые», мы будем рассказывать о событиях, явлениях, вещах, которые впервые появились в тверском крае (Тверском княжестве, Тверской губернии, Калининской области, далее по списку). Или о людях, которые в каких-то отраслях стали первыми. О тенденциях и идеях, родившихся в нашем крае. В общем, «Первые» — повод для нашей тверской гордости.

Часть первая: Как в Тверской области снимали первый цветной художественный фильм

Часть вторая: Как в Тверской губернии сварили первый русский сыр

Часть третья:

Как тверские оставили след в истории железных дорог

На идею этого выпуска нас натолкнуло не только то, что сезон массовых отпусков вот-вот начнется, но и то, что в 1901 году Тверь стала городом, где официально число путешествующих превысило число постоянно проживающих! Как и в чем тверитяне становились первыми в том, что касается железной дороги, расскажем в новом материале.

Итак, в 1901 году Министерство путей сообщения готовилось отметить 50-летний юбилей открытия железнодорожного сообщения в России. По инициативе министра Михаила Хилкова (о нем подробнее расскажем ниже) было заказано исследование экономической эффективности железных дорог. И выяснилось, что Тверь попала в число городов, где число постоянных жителей оказалось меньше, чем число пассажиров, проезжающих через станцию. Население нашего города тогда составляло 60 тысяч жителей, а за год, как подсчитали, через город проезжали 167 тысяч пассажиров, почти втрое больше!

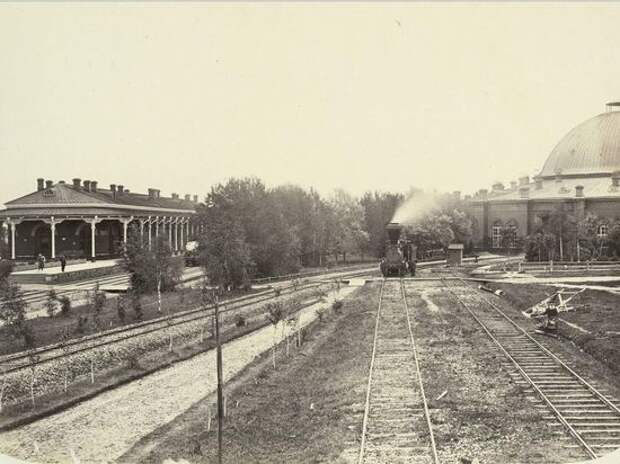

Первая в России массовая железная дорога, названная Николаевской, а после революции переименованная в Октябрьскую, была проложена в том числе и через Тверскую губернию. Поэтому все, что связано с передвижением по железной дороге, по определению становилось первым. Например, если линию Москва-Петербург называли «главным ходом» Николаевской железной дороги, то первую локальную, местную железную дорогу начали строить также на территории Тверской губернии – она соединила Бологое и Рыбинск, поезд делал остановки в Удомле, Бежецке и Савелино (ныне Сонково). Иными словами, первые маршруты поездов местного следования (нынешние электрички) появились именно в Тверской губернии. Давайте перечислим, что еще получили российские пассажиры железных дорог благодаря тверитянам.

Не будем забывать, что Николаевская железная дорога создавалась прежде всего как скоростная. Все первые отечественные рекорды скорости поездов были поставлены именно на первой российской железной дороге, и чаще всего – на так называемой «тверской дистанции», перегоне Вышний Волочек – Тверь. Как раз к Вышнему Волочку заканчивались холмы и взгорья Валдайской возвышенности, местность становилась ровной, как стол – разгоняйся не хочу. В 1853 году, всего через два года после открытия регулярного движения по магистрали, на тверской дистанции был установлен первый европейский рекорд скорости локомотивного хода: экспериментальный поезд прошел между столицами за 12 часов, из них находясь в движении 10 часов 40 минут. На ряде перегонов скорость достигала 125 км/ч, приближаясь к современным показателям. Перекрыть этот рекорд удалось только 6 декабря 1913 года, когда опытный поезд от Петербурга до Москвы был проведен за 7 часов 59 минут.

Почитать книжку

Кстати, понятно, что сразу после появления поездов земля близ «чугунки» подорожала, и здесь теперь стали селиться состоятельные жители Москвы, выкупая земли под дачи. Кстати, в чеховской пьесе «Вишневый сад» Лопахин именно это предлагает Раневской: имение продать, а землю отвести под дачи. И уже совсем скоро Тверскую губернию не называли иначе, как «губернией дачников». Бесконечные ряды поселков тянулись на протяжении всего следования поездов по земле – впрочем, и сегодня это во многом осталось так же.

Чехов здесь упомянут неслучайно. Есть интересная версия, высказанная одним из историков — Семеном Экштутом, что именно железные дороги оказались главным фактором превращения газетного фельетониста в крупнейшего российского писателя. Мол, чеховские рассказы издавались небольшими сборниками, которые продавались на вокзалах в пристанционных книжных ларьках. Пассажиры, собиравшиеся на дачу, покупали такую книжечку, читали во время пути, потом она валялась где-нибудь в гамаке и ее успевали прочесть другие жители дачи, соседи, гости – и в итоге имя писателя Чехова становилось известно всем!

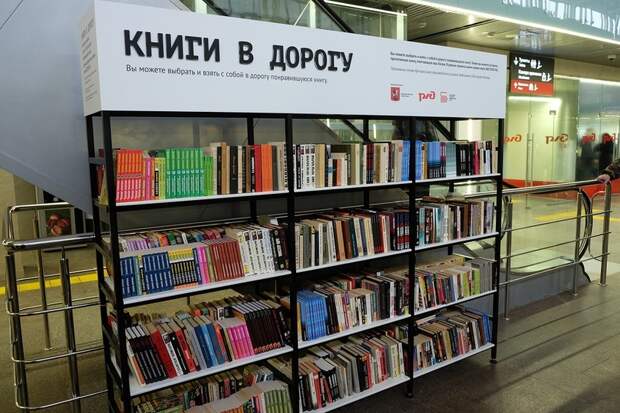

Так вот, первые киоски по торговле книжной продукцией на железнодорожных вокзалах появились именно в нашей «губернии дачников»! Историк и директор музея старейшего в России локомотивного депо в Твери С.Н. Дмитриева в книге «Государева дорога и ее дворцы» досконально восстановила историю тверской книжной торговли на вокзалах. А дело, оказывается, складывалось непросто. Николаевская дорога стала первой, где разрешили торговать книгами в специальных киосках, это случилось в 1875 году. Однако министр внутренних дел Тимашев забеспокоился, что, если разрешить торговать на вокзалах любыми книжками, они станут источниками распространения всякой революционной и запрещенной литературы. Поэтому в 1876 году вышло несколько циркуляров МВД об ограничении книжной торговли на железнодорожных магистралях и проверке благонадежности ответственных за нее лиц.

В то время в Главном обществе российских железных дорог занимал высокий пост князь Оболенский. У него были какие-то имения в Тверской губернии, а тут появились еще и бизнес-интересы. Князь выпросил передать ему концессию на организацию книжной торговли на железнодорожных станциях и предложил схему, которая устроила всех (и министра внутренних дел тоже). Заключалась она в следующем. На вокзалах книжная торговля осуществлялась только в специальных киосках – то есть Оболенский становился монополистом. Любое должностное лицо, будь то работник станции или полицейский чин, мог беспрепятственно и в любую минуту заглянуть в такой ларек и проверить ассортимент продаваемой литературы на предмет ее благонадежности. Оболенский предлагал к продаже газеты частные и правительственные, консервативные и либеральные, литературные и сугубо прикладные. Впоследствии он выбил себе право торговать иностранными изданиями. Свежие номера доставлялись поездными командами из Европы – более быстрого способа доставки тогда еще не существовало. В дореволюционной литературе и мемуарах часто можно встретить упоминания о том, как за свежими иностранными газетами люди ездили на вокзалы!

Что же касается книг, министерством был определен список из 859 позиций, разрешенных к продаже на вокзалах. Он включал в себя произведения известных мастеров отечественной и мировой беллетристики, а также сочинения по различным отраслям знаний, в том числе философские сочинения. По настоянию Оболенского в список включили единственное местное издание – «Очерки Тверской губернии».

В 1882 году концессию на торговлю изданиями печати получил издатель «Спутника по железным дорогам России» Ланцерт. Контракт с ним был заключен на четыре года. Но Ланцерт счел привокзальную книжную торговлю слишком хлопотным делом (возни много, прибыли мало) и за 10 тысяч рублей переуступил концессию на право продажи печатных изданий владельцу крупнейшей российской газетной и книготорговой фирмы А. Суворину. Еще через какое-то время Суворин создал товарищество по распространению книг на вокзалах, в которое вошли видные российские издатели. Теперь уже никто не требовал, чтобы на вокзалах продавали исключительно классику и философские сочинения. Вокзальные книжные ларьки теперь предлагали покупателям самые разнообразные издания – детективы в мягкой обложке, лубочные книжки для малограмотных (напоминавшие нынешние комиксы), путеводители, самоучители иностранных языков. В том числе в киосках продавались дешевые издания новых книг всех популярных российских писателей.

Хотя в недавно опубликованной биографии самого Суворина сообщается, что самым большим спросом в книжных ларьках на вокзалах пользовались два товара: сборники, в которых были собраны популярные народные песни, и… красиво оформленные почтовые открытки с надписью «Привет с дороги». «Нет, не скучно пассажиру ехать по железной дороге. Сколько об этом процессе создано легенд, книг, картин и песен!» — торжественно восклицал писатель Н. Потапенко. А началось все это дело (торговля книжками на станциях) именно у нас, в Тверской губернии.

Поздравить с праздником

Есть такая известная картина Репина — «Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года». Под нее в Русском музее отведен целый зал, и существуют подробные исследования, кто на картине изображен и за какие заслуги. Картина создавалась к столетнему юбилею Государственного Совета, живописец Репин получил за работу, наверное, самый большой гонорар за всю историю русской живописи — 40 тысяч рублей золотом. Понятно, что и попасть на картину, за которую заказчики отвалили такие деньги, могли только самые достойные.

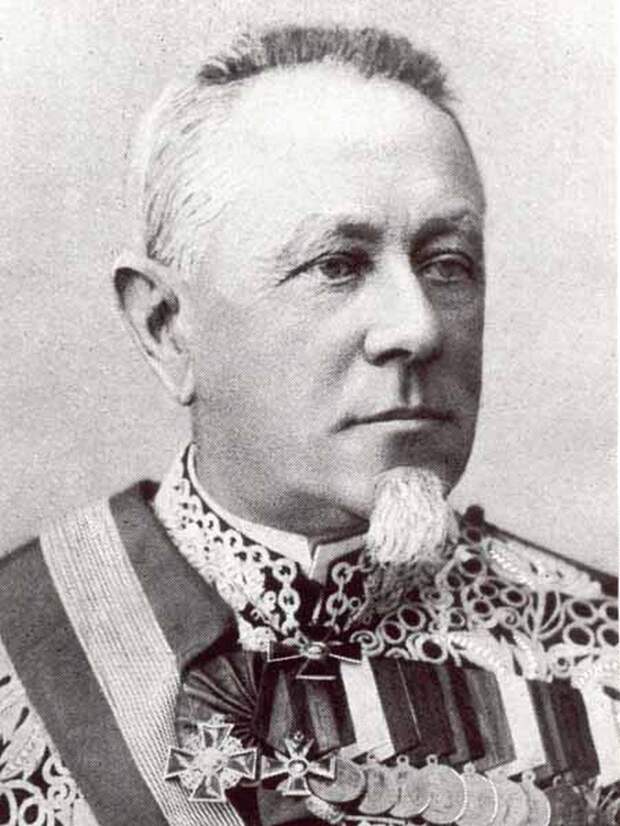

Поэтому присмотритесь, пожалуйста, к пожилому человеку, который притулился где-то в самом углу. Это Михаил Хилков, член Государственного Совета, бывший министр путей сообщения и, что не менее важно, – уроженец Тверской губернии.

Князья Хилковы, чей род ведется от Рюрика, на протяжении многих веков служили русским царям. Михаил Хилков блестяще закончил Пажеский корпус, отслужил несколько лет в гвардии, потом отправился за границу — в Америку. И тут он впервые в жизни прокатился на поезде. Это произвело на Хилкова такое сильное впечатление, что юноша отправился в контору Трансатлантической железной дороги и попросил взять его на любую должность. Его взяли… кочегаром! Известие о том, что потомок старинного дворянского рода где-то в Америке кидает уголек в паровозную топку, вызвало переполох в его семье. Но Хилков домой не торопился: поработав кочегаром, перешел на следующую должность – смазчика колес. Потом – обходчика путей. И так далее. За шесть лет Хилков прошел все ступени железнодорожной карьерной лестницы, освоил все профессии, от кочегара до машиниста. Потом взял расчет и вернулся в Россию. Теперь о железной дороге он знал все.

Хилков стал министром путей сообщения в России, и не будет большим преувеличением сказать, что это был, может быть, самый компетентный и грамотный человек на этом посту. При Хилкове протяженность путей и объем грузов по железным дорогам России выросли в два раза, были осуществлены такие грандиозные проекты, как Транссибирская и Китайско-Восточная железные дороги. По общей длине железнодорожной сети Российская империя уступала только США. При этом министр путей сообщения не брезговал вникать в детали ведущихся грандиозных строек. Он лично ездил по строившемуся Транссибу до Иркутска, где, по преданию, лично вставал в будку машиниста и демонстрировал класс вождения на трудных участках.

С началом революции 1905 года на железных дорогах начались забастовки. Не сумев справиться с ними, Хилков вышел в отставку в октябре 1905 года. А с 1906 года он стал членом Государственного Совета. Михаил Иванович Хилков являлся почетным гражданином 20 городов (в том числе и Твери). Похоронить он себя завещал в родовом имении (сегодня это на территории Сонковского района). В некрологе особенно подчеркивалось, что все свои силы Хилков отдал на благо железнодорожного сообщения, практически не оставив сбережений наследникам. Он мог стать миллионщиком, купаться в шампанском и держать персональное шубохранилище — но ничего этого не сделал. Зато помнить его дела в России будут долго. И на картине Репина он свое место занимает по праву.

А в 1896 году именно Михаил Хилков предложил учредить в России профессиональный праздник – День железнодорожника. Россия стала первой страной, где появился этот праздник. Впоследствии он несколько раз «переезжал» с одной даты на другую, но сохранился в календаре. Так что если вы работаете на железной дороге в нашем регионе, вам, наверное, будет приятно, что ваш профессиональный праздник придуман человеком из Тверской губернии.

Сообщение «Первые» Как тверские оставили след в истории железных дорог появились сначала на Tverlife.ru.

Свежие комментарии